|

|

2025年9月的某天晚上,我翻完第7份分红实现率报告的时候,突然意识到一件事:你根本不知道哪些保险公司表面上光鲜,背后却年年“注水”;更不知道哪些你没听过的品牌,反而年年实打实把钱分到了账上。

我们不是来科普几个百分比的。 你要的也不是谁家平均95%、谁家96%这种“成绩单排名”。 你真正关心的,是你投下去的钱,10年后会不会被一句“市场波动”打回原型? 是你孩子读大学那年,那份保单能不能准时把钱拿出来? 是万一哪天保司自己出了问题,你的分红是不是就成了“画饼”?

这才是我们今天要拆的—— 不光是“香港17家保险公司分红实现率大盘点”,更是市场不会明说、经纪不会主动讲、你查不到的“分红黑幕”与“隐形风险”。

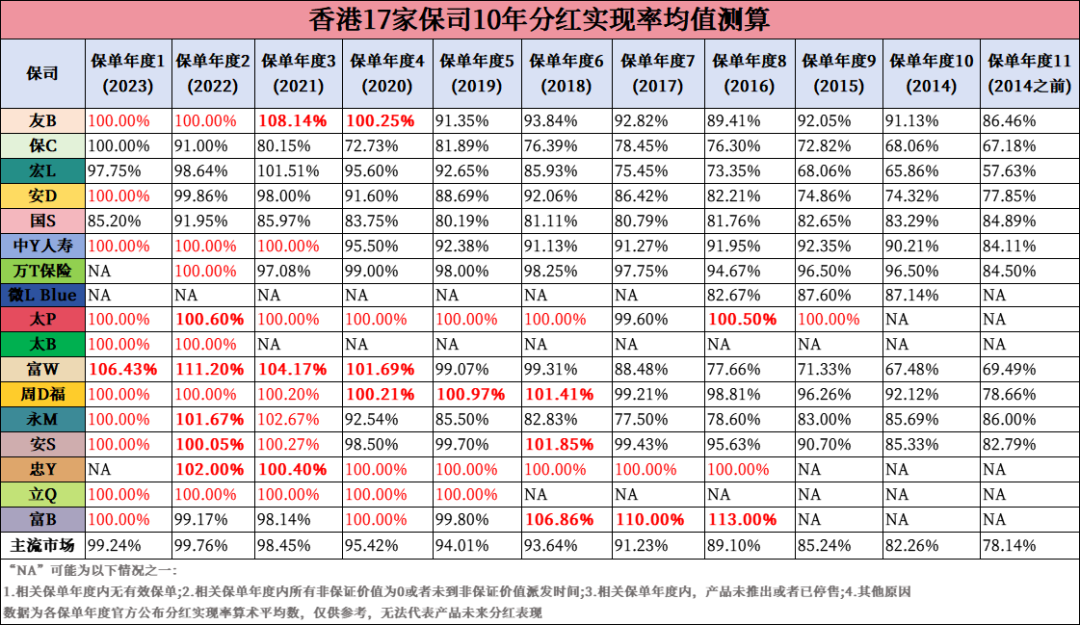

开门见山,不绕弯子。 先放一张图,这是全网首次将17家港险公司11年分红实现率整合对比的内部数据图(来源:HKFIU公开披露+保智库数据库交叉验证):

这张图背后的信息量,比你以为的大得多。

它不只是一个“谁分得多”的榜单。 它是11年里,每一家保险公司如何应对金融危机、美联储加息、地缘动荡的真实答卷。 而这些答案,决定了你的钱放在谁手里更“安全”。

一、分红实现率≠未来收溢承诺,但它是唯一的“历史证词”

先划重点:

分红实现率 = 实际派发分红 ÷ 演示分红金额

这个数字,是检验保险公司有没有“画饼”的唯一标尺。

比如演示写“第10年分红5万”,结果只给了3.8万,实现率就是76%。 连续十年这么干?那你所谓的“高收溢”,可能就是一场数学游戏。

但问题来了—— 为什么有些公司常年标榜“100%实现”,客户却依旧不满意? 为什么有些公司实现率刚过80%,反而客户拿着钱笑出声?

因为“分红实现率”本身,是个可以“玩出花”的数字。

拆穿套路1:高实现率背后,可能是“低预期+稳发放”的保守打法

举个例子: 立桥人寿,连续5年分红实现率100%。 太平人寿(香港),9年均值100.08%。 看起来很稳,对吧?

但看下去你就懂了—— 立桥主打的是短期高保正定存类产品,非保正分红占比极低,甚至很多产品就是“固定利率+一点点浮动”。

你说它实现率100%,那当然没问题——因为它本来就没承诺多高。

类似“年化3.5%,浮动±0.2%”的产品,实现率做到100%是基本操作。 可如果你冲着“6%复利”来的,买这种产品,等于用跑车的钱买了共享单车。

同样,太平的颐年乐享2这类产品,主打“稳定现金流”,但提领灵活性差、长期滚动力弱。 实现率高,是因为它压根就没想冲高收溢。

|

|